学校紹介

- 住所

- 〒964-0891二本松市大壇175-1マップ

- 電話番号

- 0243-22-0269

Let's go together. ~ともに歩んでいきましょう~ 岳下小学校では、「未来を担う人づくり」のために、保護者の皆様・地域の皆様のお声もいただきながら、「自ら考え行動する力」の育成に努めてまいります。 ※ホームページは、ご家庭への話題提供の1ツールとして、適宜、更新してまいります。「聴き合いで、深まる絆、心の輪」

更新情報

- 2025年5月9日

- iPadの利用について

- 2025年4月11日

- R7PTA全体会資料

- 2025年4月1日

- 令和7年度 学校経営ビジョン

- 2024年6月3日

- スクールカウンセラーだより

- 2024年5月24日

- 欠席等連絡届について

- 2018年3月18日

- 【通学路の安全対策について】

- 2018年3月15日

- 岳下小安全マップ

- 2018年2月25日

- Jアラートに係る対応について

- 2018年2月2日

- 沿革・歴史(一部写真あり)

- 2017年11月21日

- 学校いじめ防止基本方針

トピックス

授業参観日NEW

授業参観においでいただき、ありがとうございました。

1年生の給食試食会・PTA教育講演会・学年懇談会などもお世話になりました。

給食試食会と教育講演会については、PTAだより「つながり」第2号を発行しますので、ぜひご覧ください。

1年生の給食試食会・PTA教育講演会・学年懇談会などもお世話になりました。

給食試食会と教育講演会については、PTAだより「つながり」第2号を発行しますので、ぜひご覧ください。

安達太良山NEW

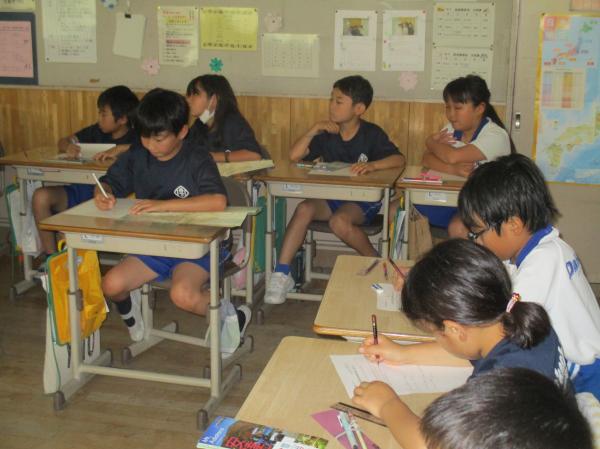

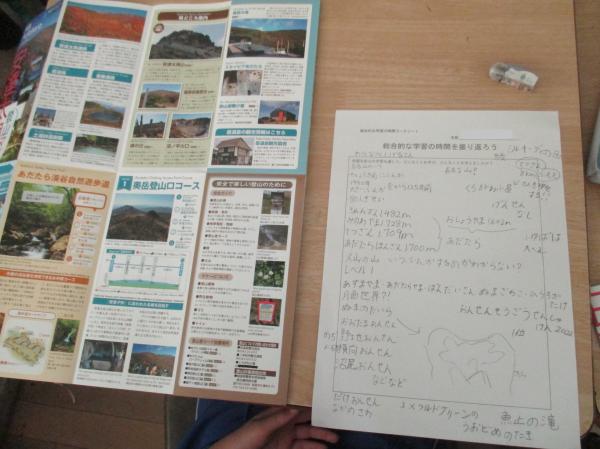

4年生は、総合的な学習の時間で「調べよう二本松の自然」の学習をしています。

今回は、日本山岳ガイド協会公認登山ガイドのかたにおいでいただいて、安達太良山の歴史や自然環境などについて教えていただきました。熱心にメモしながら、たくさんのことを学びました。

今回は、日本山岳ガイド協会公認登山ガイドのかたにおいでいただいて、安達太良山の歴史や自然環境などについて教えていただきました。熱心にメモしながら、たくさんのことを学びました。

学習支援ボランティアNEW

岳下小学校では、保護者や地域の方々に「学習支援ボランティア」として、教育活動への御協力をいただいています。

5年生の家庭科の裁縫学習では、複数回おいでいただきました。初めて針と糸に触れた子どもたちへ丁寧に支援していただき、とても感謝しています。

5年生の家庭科の裁縫学習では、複数回おいでいただきました。初めて針と糸に触れた子どもたちへ丁寧に支援していただき、とても感謝しています。

関連ファイルダウンロード

- 学習発表会PDF形式/74.38KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。