- 国民健康保険税を納める人(納税義務者)について

- 国民健康保険税の納め方について

- 令和7年度国民健康保険税について

- 国民健康保険税の月割課税について

- 国民健康保険税の軽減措置について

- 後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の経過措置について

- 国民健康保険税の介護分適用除外について

- 国民健康保険税の試算について

国民健康保険税を納める人(納税義務者)について

国民健康保険税の納税義務者は世帯主の方です。世帯主が社会保険等に加入されている場合でも、同じ世帯に国民健康保険(国保)に加入している方がいれば同様に納税義務者(擬制世帯主)となります。そのため、納税通知書や納付書等は世帯主の方に送付いたします。

国民健康保険税の納め方について

国民健康保険税は次のいずれかの方法で納めていただきます。

普通徴収(普徴)

1年分(12カ月分)を7月から翌年2月までの8回に分けて、納付書、または口座振替で納付していただきます。

特別徴収(特徴)

65歳から74歳までの方だけが国保に加入している世帯の世帯主の方は、次の要件の全部に該当すれば、年金からあらかじめ国保税を差し引いて納めていただくこととなります。

- 世帯主が国保に加入していること

- 世帯主の年金給付額が年額18万円以上であること

- 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること

- 世帯主の介護保険料と国保税の合計額が、年金給付額の2分の1を超えないこと

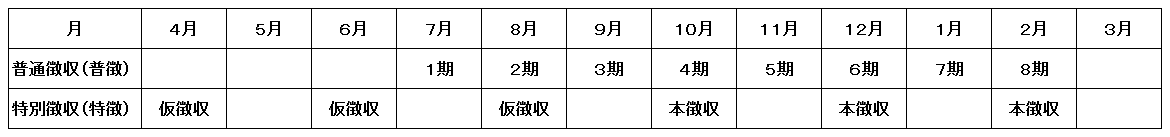

納期

※10月から納め方が変わる場合(普徴→特徴、特徴→普徴)もあります。

※世帯主が75歳になる年度は、特別徴収の対象となりません。

※年度の途中で特別徴収税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。

※来年度の仮徴収額(4月・6月・8月)は、今年度の2月の特別徴収税額と同額になります。

※特別徴収の場合、申出により口座振替へのみ変更することができます。

後期高齢者支援金分と介護分について

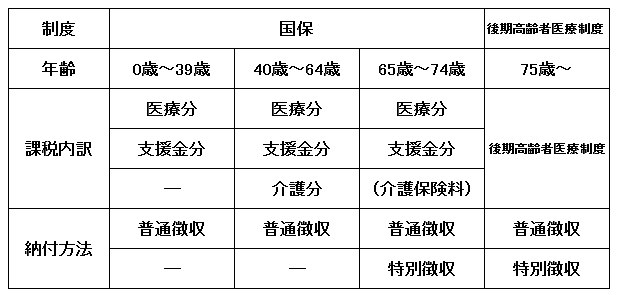

老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上のすべての方を対象に後期高齢者医療制度が平成20年の4月から始まりました。

それまでは国保税の医療分から75歳以上の方の医療費を負担していましたが、後期高齢者医療制度の創設により、今までの医療分が、75歳未満の医療分と高齢者のための支援金分に区分されました。

また、国保に加入している40歳から65歳未満の方は医療分と支援金分にあわせて、介護分を負担していただくこととなります。

令和7年度国民健康保険税について

令和7年度国民健康保険特別会計予算内訳

国民健康保険特別会計は例年6月の議会に補正予算を計上しています。5月に前年度の決算見込額が明らかになるので、前年度の決算見込額を元に今年度の予算額を再算定します。

その内訳は、次の円グラフのとおりです。

歳入

- 国民健康保険税 801,014千円

- 国庫支出金(国からの負担金,補助金) 977千円

- 県支出金(県からの負担金,補助金) 3,728,138千円

- 財産収入 541千円

- 繰入金(一般会計および基金からの繰入金) 470,945千円

- 繰越金 120,127千円

- その他収入 10,500千円

歳入計 5,132,242千円

歳出

1. 保険給付費(医療費等) 3,575,420千円

2. 国民健康保険事業費納付金 1,220,068千円

3. 保健事業費(特定健診事業費等) 84,191千円

4. 総務費(事務費等) 110,175千円

5. その他支出 142,388千円

○ 内訳

基金積立金(基金利子) 541千円

諸支出金(療給交付金返還金等) 24,407千円

予備費 117,440千円

歳出計 5,132,242千円

令和7年度国民健康保険税の税率等

国保税率の算定にあたっては、過去の医療費の実績や被保険者数の伸びなどを基本に、市全体の必要額を算出し税率を決定しています。

※特定世帯とは、同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したため、被保険者が1人になる世帯で、国保の資格を喪失した日の属する月(特定月)以後5年を経過する月までの間にある世帯をいいます。

※特定継続世帯とは、上記の世帯で特定月以後5年経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にある世帯をいいます。

※世帯主の変更があった場合は一般世帯(特定世帯および特定継続世帯以外の世帯)となります。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者の均等割額については全額免除になります。

市では、厳しい国保財政の改善を図るため、医療費と国保資格の適正化を図る取組みや、国保税の収納対策の強化を図るため、徴収専門員の確保、滞納処分の厳正な実施等、財政の健全化を目指してまいります。被保険者の皆さまにおかれましては、頻回受診や重複受診(いわゆる医者のはしご)を避け、医療費の節減に努めるなど、ご理解とご協力をお願いいたします。

国民健康保険税の月割課税について

年度途中に加入・脱退した方

加入した月分から、脱退した月の前月分までを月割で計算した税額になります。

年度途中に40歳になる方

40歳になる月から介護分が該当しますが、年度当初の税額には加算されておりません。40歳となる月以後に税額変更通知書等を送付しますので、それにより納めていただきます。

年度途中に65歳になる方

年度当初の税額には、65歳になる月の前月までの介護分が計算されております。65歳になってからの介護保険料は別に納めていただくこととなります。

(介護保険料の通知書等は誕生月以後に送付されます。)

年度途中に75歳になる方

75歳になると必ず後期高齢者医療制度に変わりますので、75歳に到達する年度分の国保税は、あらかじめ誕生月の前月分までで月割計算してあります。

(後期高齢者医療保険料の通知書等は誕生月以後に送付されます。)

国民健康保険税の軽減措置について

世帯の前年の所得の合計が一定基準を超えない世帯に対する軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)ならびにその世帯の国保加入者および特定同一世帯所属者(※1)の令和6年中の所得の合計が、下記に掲げる基準以下の場合、均等割額と平等割額がそれぞれ7割、5割もしくは2割軽減されます。

| 軽減割合 | 令和6年中の総所得金額等の合計額 |

|---|---|

| 7割減額 | 430,000円+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1) |

| 5割減額 | 430,000円+305,000円×(被保険者数(※2))+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1) |

| 2割減額 | 430,000円+560,000円×(被保険者数(※2))+100,000円×(給与所得者等の数(※1)-1) |

※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者

※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む

※65歳以上(昭和35年1月1日以前生まれ)の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)を差し引いた金額で判定します。

※土地、家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で判定します。

※事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で判定します。

※未申告等で世帯内に前年分の所得が不明の方がいる場合は、所得が判明するまで軽減の判定を行いません。

離職による軽減

倒産、解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方につきまして、「雇用保険受給資格者証」を持参して申告すると、給与所得分を30/100とみなして国保税を計算します。

対象となる方

離職したときの年齢が65歳未満であり、次の資格者として失業等給付を受ける方が対象となります。

- 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)

雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に記載された離職理由コードが「11,12,21,22,31,32」の方 - 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に記載された離職理由コードが「23,33,34」の方

軽減となる額

前年の給与所得を30/100とみなして、総所得金額等の合計額による国保税額の軽減判定や、国保税額の算定を行います。

軽減の期間

離職の翌日からその月の属する翌年度末までの期間になります。

例:令和7年3月31日から令和8年3月30日までの間に離職した方は、離職の翌日から令和8年度末(令和9年3月)までが軽減の期間となります。

軽減を受ける方法

「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」の提出が必要となりますので、雇用保険受給資格者証と印鑑を持参の上、国保年金課または各支所地域振興課窓口で申告をお願いいたします。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の経過措置について

世帯の前年の所得の合計が一定基準を超えない世帯の保険税の軽減

軽減を受けていた世帯について、同じ世帯に属する国保加入者(75歳以上の方)が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その世帯の国保加入者が減少しても、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、従前と同様の軽減措置を受けることができます。

特定世帯および特定継続世帯に対する軽減

同じ世帯に属する国保加入者(75歳以上の方)が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入者が1人のみとなった世帯で5年目まで(特定世帯)については、国保世帯の基礎課税分である医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が2分の1に減額され、6年目から8年目まで(特定継続世帯)については、4分の3に減額されます。

旧被扶養者に対する減免

後期高齢者医療制度の創設に伴い、旧被扶養者(※1)の国保税が以下のとおり減免されます。なお、令和元年度以降の年度分の国保税の算定に当たっては、後期高齢者医療制度と同様に、旧被扶養者に係る応益割(均等割・平等割)について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者減免を実施することとなりました。応能割(所得割)については、昨年度までと同様に実施されます。

- 旧被扶養者分の所得割は全額免除

- 旧被扶養者分の均等割は2分の1免除

- 旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割は2分の1免除

※2、3については、7割・5割軽減適用世帯を除き、2割軽減適用世帯は、軽減前の10分の3減免適用となります。

(※1)旧被扶養者とは、次の条件をすべて満たす方のことです。

- 国保資格取得日において65歳以上である方

- 国保資格取得日の前日において、社保の被扶養者であった方

- 国保資格取得日の前日において扶養関係にあった社保本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に移行した方

国民健康保険税の介護分適用除外について

国民健康保険税の試算について

新たに国保に加入される方、社会保険の任意継続と比較されたい方など、国保税の試算を行いますのでお気軽にお問い合わせください。